【はじめに】

読図の基本に関しては、書籍やネット上を調べれば各種サイトで色々な読図の紹介がありますので、 ここでは、管理人が山行ではどのように読図を行っているかの紹介と、実際の地形と地形図とを見比べたものを紹介するにとどめます。

管理人の山行での読図方法は、オリエンテーリングでのナビゲーションの方法そのままです。 従って、普通の登山者の方には馴染まないかもしれませんが、少なくともバリエーションルートや、森の中に入るような方には参考にして頂ければ幸いです。

普通の登山者の方が読図の技術を身に付けたい場合は、TOP(読図のすすめ)ページから見てくださいね。

【目次】

【管理人が地図を持って行く場合】

管理人は、常に地図とコンパスを持って行くかというと、そうではありません。

知らない場所

丹沢のあるエリアのように何度も行っているところでは、地図とコンパスは持って行きません。 その代わり、事前にコースを頭に叩き込んでおきます。

地図を持って行く場所は、初めての場所や頭にイメージが出来ていない場所です。

持って行く地図は、国土地理院の25000分1の地形図を10000分1に変換した地図です。「山と高原地図」等の登山地図は殆ど見ません。 標準コースタイムなどは、ヤマレコ(リンク参照)の記録を参考にしています。

なお、比較的低山で街中に近い場合のリモウォーキングでは、ヤマレコ等での情報収集により、ルートのイメージが出来ればコンビニで売っているポケット地図を持って行きます。

【地図とコンパスの使い方】

管理人が地図とコンパスを持って行く場合に、どのように使用しているかを書きます。 ネットや本などで紹介されている使い方とは、かなり異なっていますが、管理人はこのスタイルでないと 知らないところは不安でとても行けません。

地図の用意

国土地理院の地形図を持って行く場合は、まずは地図を用意します。

これは、地図表示のアプリで電子国土の25000分の1地形図を読込み、縮尺を10000分の1に変換し、磁北線と上下左右の400m間隔の線を加え、A4サイズで印刷します。この400m間隔の線は、距離の目安にしています。

10000分の1にしている理由は、管理人が歩きながら見るには25000分の1では細かすぎて詳細部分が読めないからです。

これをルート上で必要なエリア分用意します。それを雨、露や汗で濡れるのを防ぐ目的で、閉じ口付きの厚手のビニール袋に入れて持って行きます。

なお、電子国土の地形図では、送電線とかが表記されていない場合もあるので、数値地図をダウンロードで購入する方法もあります。

問題は、どの地図名の2万5千分1を購入すれば良いかが分からない。なお、より等高線の詳細な地図(丹沢のGoogleマップ)があれば、それを使用。

これの簡単な求め方は以下です。

ただし、旧2万5千分1地形図名とあるので、

- ①国土地理院のちずウッチのホームページ→「ウォッちず(地図検索画面へ)」をクリック

- ②日本地図(20万分の1)で探す山の位置をクリック。

- 例として丹沢の塔の岳山頂を含む地図名を探します。

- ③東京をクリックします。→20万分の1の詳細地図が表示されます。

- ④目的の山がある地点をクリックします。

- 塔の岳なので「大山」の真ん中あたり。

- ⑤地図が表示されるので、「−」を押して縮小して見る範囲を拡大します。

- ⑥中心の+を地図をドラグして探す山に位置させます。

- ここでは塔の岳山頂に合わせます。

- ⑦画面の右上に「2万5千分1地図情報を閲覧」をクリックします。

- ⑧表示画面の「平成20年10月以降更新されていないことを理解の上閲覧」をクリックします。

- ⑨表示された地図画面の上端に「大山(東京16号−1)」が求める2万5000分1の図葉名です。

- ⑩この地図の+を移動すれば、+の位置を含む図葉名表示も変わるので便利です。

新たらしい地形図名に変わっている場所もあるのかもね。。。この辺は分かりません。

地図の持ち方

地図は、A4サイズのままでは大きいし、枝に引っかかる場合もあるので、 二つ折り(A5サイズ)か三つ折り(A6サイズ)、もしくは現在位置を把握し易いように適当に折り曲げて持ちます。

コンパスの持ち方

管理人は、オリエンテーリング競技用のコンパスを持って行くので、左手に地図を持ち、左手の親指に競技用コンパスをはめ、 左手だけで地図とコンパスを同時に持ちます。これで、常に地図読みと方向確認が同時に出来ます。

一般的なシルバコンパスなどでは、例えば地図は左手、コンパスは右手と、両腕を使う為、地図読みと方向確認を常に行う事は難しいと思いますので、 コンパスは紐で首からぶら下げ、胸ポケットにしまっておき、必要時にすぐ取り出せるようにしておけばいいでしょう。

ただし、中級以上で森の中に入っている場合は、常に方向を確認後、進む習慣を付けてください。森の中では、ある種どこも同じ風景なので、最終的には方向確認だけが頼りです。

正置のやり方

管理人の場合は、常に地図を進行方向に向けているので、あとはコンパスの磁針の北(赤色)と地図の磁北線を合わせるだけです。

森の中を直進する場合以外は、コンパス上のリングを廻す事はないです。

一般的な正置のやり方は、「オフトレランとは?」の「地図の正置」に記載してあります。

地図を正置するには、現在位置が分かってないと意味がありません。しかし、初心者の山屋さんの場合は、山行中、地図をザックにしまっておき、「さあ、ここどこだ」とか 「この分岐どこだ」とか「あの山はどこだか調べてみよう」とかを突然行ったりする方が多いかと。こうなると、現在位置は、正確にはつかめていないため一般的な正置は出来ません。。

したがって、このような場合には、以下で地図を正置するしかないのかな。

なお④で地図を回転し出すと、分けが分からなくなるので注意でしょう。

- ①地図をお腹の前にくっけて持ち、自分から見て地図の上側を北側にする。

- ②コンパスを地図上に置く。

- ③地図の磁北線とコンパスの磁針の北(赤色)を一致させるまで体を回転させる。

- ④③で正面が北なので、地図は③の状態を保ちつつ、地図の周りを調べたい方向に体を回転する。

【事前調査】

管理人は、山行計画を立てる時に、同時に山行エリアの情報収集を以下のように行います。

道は確かか

行ったことのない山を計画している場合、国土地理院の地形図を使う限り、この地形図に描かれた「道」は、信じると大変なことになります。

まずはGPSルートが書いてあるようなヤマレコ等で、自分の計画しているルート上にある地形図の道が 正しいか、本当に存在するのかを調べています。

植生の状況

明瞭な登山道を歩く際には、特に植生を気にすることは、そんなにないのかなと思います。

ただし、道がないところを進む時は、この植生が重要になります。

すなわち、夏・秋に伐採地などを通る場合は、伐採地に草が覆い茂り通行困難な場合があります。

このような場所を特定する上で、Googleの航空写真で調べています。

コースの状況

管理人は、岩がとても嫌いなので、コース上で岩がある長い下りは避けます。そのため、予め計画したルート上が どのような状況かをヤマレコやネットで調べるようにしています。

気象

当然、天気が悪い日は、山には行きたくありませんので、事前に天気図や週間予報等で計画日の天気がどうなるかを調べています。

【地形図の読図】

それでは実際に管理人が地形図から何を見て読図を行っているかを書きます。

道

管理人は、地形図の道は信用していませんので、周りの地形と組み合わせて現在位置を把握しながら進みます。

登山道を歩いている場合に目に入る地形は、尾根、沢、鞍部、ピーク、斜面等です。

地形と組み合わせて現在位置を把握できていれば、たとえ地形図にない分岐が現れても、また、地形図ではピークを踏んでいるが、実際はピークを巻いていたとしても、まず間違うことはありません。

植生

登山道を歩いている場合は、特に植生は意識していません。ただし、記憶として留めておきます。

道がない場所を歩く場合は、地形図上の植生と現地の植生を意識しながら進みますが、基本は地形です。

等高線

等高線は、重要なので地形図から、その特徴を読み取ります。

すなわち、浅いのか、深いのか、広いのか、狭いのか、曲がっているのか、急なのか、なだらかなのか、どのような分岐か等。

その他に、先読みや目の前にある地形に関して、等高線で表わされる、尾根、沢、鞍部、ピーク、崖などを、その特徴を組み合わせて立体的にイメージします。

頭の中で立体的なイメージ作業は、管理人の場合、以下のように行います。経験を積んで慣れてくると一瞬で立体イメージが浮かび上がります。

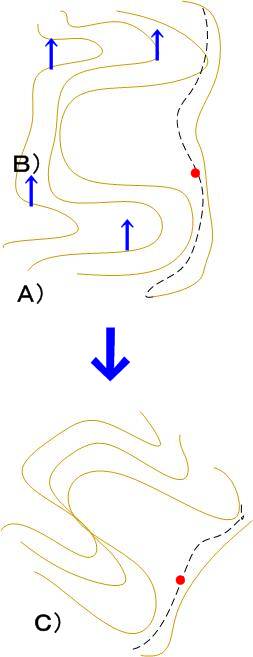

- 【立体イメージ作業】

- A)地形図で立体化するエリアを見る。

- B)それぞれの等高線を上に引っ張る感じで立体化しながら、

- C)それを3D映像のようにグルッと回転して進行方向の映像に直す

この作業の結果C)のイメージのような立体化が出来あがる。

これはなかなか説明しづらいですが、オリエンテーリングで何度も山の中を走っていることで、このような等高線のところは、こんなイメージだということが頭の中に記憶されているので、その情報を元に最終的にC)のようなイメージが出来上がるのかな。

なお、出来上がったC)のイメージは、現在位置の植生に合わせて、杉の林なら、杉が生えているようなイメージになります。

その他特徴物

その他は、川、畑、送電線、建物などでしょうか。これらも当てにならない場合もあるので、あくまで地形です。

【山行での読図】

それでは実際に管理人が山行でどのようにして読図を行っているかを書きます。

大きくイメージする

まず山行を開始するにあたり、全体の山行エリアを大きな地形でイメージします。

例えば、大倉から塔の岳に行く場合ですが、

- まず、大倉から塔の岳までを航空写真のように空から見たイメージを作る。

- その上で、大倉から見晴茶屋までは、緩やかな斜面の道を行く。

- 見晴茶屋から堀山の家までは、尾根を登り左側にカーブ、平らな尾根道、尾根を登り右にカーブ、左にカーブして平らな尾根道、左にカーブして少し登る。

- 堀山の家から花立山荘までは、長い尾根を登り、戸沢のとの分岐、平らな尾根道、長い尾根を登り、最後左にカーブして急登。

- 花立山荘から塔の岳までは、尾根を登り、平らなピーク、小さな登り下り、金令シのT字路、稜線を進み、最後急な登り

親指読み

では実際に、管理人が山行で地図を持って歩く場合の読図のやり方ですが、

左手に地図とコンパスを常に持ちます。さらに地図は常に正置状態にします。 すなわち、道が左に曲がっていれば、その時点で地図を右に廻して、進行方向が正面に来るようにします。

道が曲がっていなくても、自分が進んでいる方向に対して、現在位置を確認しながら、地図上の現在位置を常に 親指の先に位置するように親指を進めます。

従って、親指の先は常に現在位置を示します。これをオリエンテーリングでは「親指読み」と言います。

オリエンテーリングは、タイム競争のため、常に現在位置を把握しながら、スピードを出して走ります。 したがって目の前に飛び込んで来る特徴物を、即座に地図と対比して確認する必要があります。

そのため、それを素早く行うためには、自分の目の前の地形と、地図を常に同じ状態(正置)に保つ必要があります。 こうすることで、いちいち立ち止まらずに、走り続けながら確認することが出来ます。

先読み

これは、現在位置を親指読みで押さえながら、次にどのような特徴物が現れるかを 親指の先を見てイメージします。そのイメージした結果と、実際にそのイメージした地形が目に飛び込んでくると、 親指読みの親指をそこまで進めます。

従って、ずっと何百mも先まで先読みをすることはありません。ずっと先は、「大きくイメージする」程度です。

では、初心者の山屋さんの場合はどうか。地図を持ちながら歩く方は、殆どいないので、先読みをして、それを頭の中に記憶して進んで行くんでしょうが、 その記憶した特徴物を確認するのは、大変かと。仕舞いに確認が億劫になり、道の分岐が出てきたところで、地図を取り出して確認する。 しかし、この分岐が地図に書いてあればいいが、そうでないとパニックになるんでしょうか?

したがって、このような山屋さんにとっての先読みとは、「これはおかしいな」と思えるようにするために、 今後の登山道の状況はどんな状況なのかを、大きな特徴物とその距離、その方向を頭に記憶することですかね。

つまり、直ぐ急登になり300m登る。そこから平らな稜線、稜線を500m行ったところで左に下る。ここで地図で確認しよう。

周りを見る

この現在位置の確認で重要なのが、周りを見ることです。

正面しか見ないとか、右側の尾根を登る場合に右側しか見ないとかは、迷いの原因になるので、 常に前、左右の地形を確認しながら進みます。

親指読みで現在位置を確認出来ていれば、明瞭な登山道ではコンパスは不要でしょう。

【目の前の風景と地図の対応方法】

街中での「地図遊び」で目の前の風景と地図を対応させるやり方は、 「目の前の風景と地図を対応させるにはどうしたらよいか」で説明しましたが、今度は山の中で対応させる方法を説明します。

まず、以下の写真と地図を見て下さい。 写真の場所が、地図上でどの位置(青、赤、緑、黄)から写したかを考えてみます。

| より大きな地図で P027 を表示 |

これを考えるには、街中と同じで以下の順番に考えます。

- 1)目の前にある風景の地図に書いてある特徴物を拾い出す。

- 2)拾い出した特徴物に当てはまる位置を地図から特定する。

- 1)目の前にある風景の地図に書いてある特徴物を拾い出す。

ここで重要なのは、街中とは違い「山での読図に適切な特徴物」を拾い出すことです。 読図が苦手な方は、まずはここで迷ってしまうかと。 山の中は、街中と違い、明確な特徴物は少ないです。 従って、その少ない情報から、以下に示す地形の変化を読み取れるかです。

以下に例を載せます。

- ・山での読図で不適切な特徴物拾い出しの例。

- ・尾根が見える。

- →どこに、どのような尾根が見えますか。

- ・右側に藪がある。

- →地図には藪は書いてありません。

- ・キツイ登りだ。

- →これだけでは情報が不足です。

- ・道が一杯ある。

- →これも位置表現が曖昧です。

- ・沢が二俣になっている。

- →これだけでは曖昧です。二俣の形状が重要です。

- ・あっちに送電線の鉄塔が見える。

- →あっちとはどの方向、その間には何が見えますか。

- ・山での読図で適切な特徴物の拾い出しの例。

- ・右側に急な尾根がある。

- ・左側に浅い沢がある。

- ・道が左側に曲がっている。

- ・道が緩やかに登っている。

- ・手前が平らで、その先は斜面がある。

- ・中央に急な狭い沢がある。

- ・中央に鞍部があり左右が沢になっている。

- ・沢がT字形に二俣に分かれている。

- ・送電線の鉄塔が右斜め前方に見え、その間には尾根が1個ある。

では、写真の中から特徴物を拾い出してみます。 ここで重要なのは、「xxにyyなzz」というような拾い出し方をしましょう。 こうすることで、地図を見る時に複数の特徴物の位置関係を把握し易くなります。 ということで、写真の中からは、以下のように特徴物を拾い出せます。

- 写真の特徴物

- 中央に尾根またはピークがある。

- 尾根またはピークは右に曲がっている

- 2)拾い出した特徴物に当てはまる方向を地図から特定する。

地図を広げ、まず現在位置を把握し、 そこから地図を写真に写っている方向に廻して眺めて、 青マーク位置から順番に拾い出した特徴物に合った方向を特定して見ましょう。

この例だと、1)のように特徴物を拾い出せば、どの位置かは直ぐに分かるかと思います。

- 青マーク位置は、

- この位置から写した場合に、尾根またはピークが写るかですが

南西の方向がそれらしき雰囲気です。

ただし、等高線間隔が10mですので、ピークまでは10mあります。

従って写真のようにピークまでは、高さ2mぐらいなので当てはまりません。 - 黄マーク位置は、

- この位置から写した場合に、尾根またはピークが写るかですが

西方向がそれらしき雰囲気です。

ただし、地図からはピークがあるとは表記されていません。

しかし等高線間隔が10mですので、ピークまでは2mぐらいのため

地図にある等高線の形状からしてピークがあるのは確かでしょう。

さらにピークが右に曲がっています。 - 赤マーク位置は、

- この位置から写した場合に、尾根またはピークが写るかですが

北東の方向がそれらしき雰囲気です。

しかし、その方向には道があるし、等高線も段々登っているところです。

従って写真のような道の無いピークがあるとは思えません。 - 緑マーク位置は、

- この位置から写した場合に、尾根またはピークが写るかですが

東方向がそれらしき雰囲気です。

しかし、その方向には道があるし、等高線も段々登っているところです。

従って写真のような道の無いピークがあるとは思えません。

従って、黄マーク位置が正解です。

もっと他の例を見て見たい方は、【地形読みテスト】ここはどこ?(初級以上)をやってみましょう。

【実際の地形と地形図を見比べる】

では、ここを「実際の地形と地形図を見比べる」参照してください。

【その他 読図と直接は関係ないですが】

読図とは直接関係ありませんが、管理人が山行で安全に帰って来れる為に行っていることを書きます。

体力

自分の体力を知ることは非常に重要です。当然、自分の登攀速度を知りながら、それに見合ったコースを考えます。

自分の体力を越えるような計画を立てると、読図能力がいくらあっても帰って来れないというリスクが高まります。

当然、走る、階段登り、速く歩く等のトレーニングをして体力を向上・維持させます。

休憩

あくまでも管理人の場合ですが、休憩を取らずに歩き続ける場合と、休憩を取りながら歩き続ける場合では、 休憩を取りながら歩き続けた方が、時間的に速い場合が多いです。

ずっと歩き続けると、疲れが蓄積され、特に登りでバテが出て登攀スピードが鈍ります。

これを休憩を2分とか入れるだけで、この疲れが抜けてバテが解放されます。

飲料水

これも管理人の経験から来ていますが、非常に重要です。

夏場など、汗を多く掻く場合に脱水症状になると、ゆるやかな登りでも足が上がらなくなります。

これを防ぐためには、「水」では駄目で、「糖分」と「塩分」を含んだ体液に近い飲料水を補給するのがベストです。

これは経口補水液ORSと呼ばれています。ネットで検索すれば作り方が書いてありますが、とても安く出来ます。

汗を多く掻くような場合は1時間に500ml、汗をそんなに掻かない場合でも2〜3時間に500mlを、小まめに取るようにしています。

食糧

これも管理人の経験から来ていますが、非常に重要です。

登りがあまり無ければ問題ないですが、登りがきついようなところを歩く場合は、疲れが出る前に食料を補給します。

疲れが出てからでは遅いです。補給するのは、管理人には大福、小さいアンパンとかのお菓子が合ってます。 昔は、おにぎり、ジェル、お菓子バーなどを食べていましたが、体力補給には、あんこ系が入ったお菓子が食べやすく気にいってます。

【読図レベル】

最後にこのホームページで取り上げる読図レベルについて、その定義を書いておきます。

このホームページでは、基本的にバリエーションルートや登山道がない場所を対象としている為、 読図に関して初級レベルに達しない初心者の方(道標がある登山道を歩かれる一般の登山者の方)は、対象とはしていません。 初心者の方は、「読図の近道」でまずは初級レベルまでレベルアップしてください。

初級レベル

道標がない明瞭な登山道を迷わず歩けるレベルです。

中級レベル

不明瞭な登山道や、道のない尾根線、沢線などの線状特徴物を繋いで歩けるレベルです。

上級レベル

山の中はどこでも歩けるレベルです。ただし、岩登りや沢登りは対象外です。

【最後に】

とは言っても管理人でも、ミスは付き物です。ではなぜ迷ってしまうのかに関しては「なぜ迷うのか? その対策は」を見てくださいね。